案例A0014:房产经纪截流

想去南方的艳阳里偷一束阳光,

去江南的岸边偷一缕春风,

去旧城的时光里偷一个你。

是的,这世上什么都能偷,

就连“流量”这玩意儿都能偷。

虽说流量就是钱,但偷钱犯法,

而偷流量却像呼吸一样自然。

比如,前几年就有人是这么干的:

自己先去注册一个房产经纪皮包公司,

然后盯着本地各大房产开发商的动向,

只要即将有新楼盘要开盘,就这么玩:

一、以公司名义去找开发商的销售部门谈合作,申请分销,就相当于一个编外的销售人员,比如帮忙售出一套的话就拿N元佣金。当然,该打点就打点,该给回扣给回扣。其实这种情况很常见,市面上那些房产中介不光是卖二手房,也经常帮助开发商推荐一些新楼盘,拿佣金;

二、低成本制作一个网页单页页面,以楼盘名称来命名,也留下自己公司的联系方式,并声称有内部优惠。单页那东西都有现成的模板,只需要花点小钱买个域名,租个服务器就完工。然后上百度操作竞价排名(SEM),关键词投楼盘名称,这种冷门词几乎没有竞争,很容易就能居首,花不了几个钱,何况只需投本地;

三、等待开发商的下一步的营销动作。楼盘开售之前,开发商会动用一切资源大规模投放广告,来烧钱造势,公交车上、地铁上、电梯里、出租车上、各大LED屏幕上、各大媒体等,声势浩大铺天盖地,所有开发商都是这么玩的,都有这方面的预算。当市民们看到了这类广告时,如果有兴趣的话,第一时间会怎样?互联网时代,当然是先去网络上搜索该楼盘信息,怎么搜索?当然是百度。这一搜,自然就搜索到了刚提到的网页,并按照联系方式来咨询;

四、流量都跑他这儿来了,接下来傻子都知道怎么办了,无非就是回复咨询、答疑、邀约啥的,有意向就直接带到售楼处实地参观,等待最后一步的拍板成交,拿分佣。

就这一套简单的动作下来,

其收益一年买套房是没有问题的。

这就是所谓“偷流量”,业内黑话叫“截流”,

是一种“互联网思维”,意思是说:

把原本属于别人的流量截取(偷)过来。

以本案例为例,

开发商烧钱推广,将产品大规模曝光,

而最终其中很多流量却到了这位老哥手里,

相比那些苦逼的费尽口舌的全职销售员们,

逻辑相同的业务,差不多的佣金比例,

人家动动手指,订单都能“走量”了...

当然,本案例中的操作手法,还不仅限于“偷”,

他不但偷来了流量,还反手又把流量卖给了本主...

明摆着欺负这些开发商们人傻钱多+不懂互联网,

但话分两头说,

虽然是借了开发商的“势”,

但对开发商们来说,

毕竟人家推的也是咱家生意,

睁一只眼闭一只眼得了。

当时我写这个案例的时候,有人质疑我说

开发商怎么可能允许他这么玩?

一般来说,售楼处经理肯定是以个人名义和操盘手合作,

成交业绩都是算在经理个人头上。

他再回过头来和操盘手去分账,

是一种私下里的协议关系,

而并非是开发商、企业官方行为。

话说回来,即使官方知道了这种套路,

也多半会睁一只眼闭一只眼,

毕竟卖的也是自家楼盘,

甚至还会起到一定的积极作用,

企业的利益丝毫没有因此受损。

如果非得找出利益受损人的话,

那肯定就是那些在售楼处守株待兔的售楼小姐了。

因为本该属于他们的一部分兔子最终绕过他们,

直接和经理成交了。

互联网上这种截流手法见怪不怪,据说有人

专门盯着有哪些网站/APP下线了(就是黄了),

就马上上线同名产品,把对方用户截取过来,

毕竟这些品牌之前的造势、营销、口碑的余威还在,

流量不要白不要。

再比如我,我写知乎,也写公号,

有人眼馋,就会琢磨着设法截流。

去微信搜索我公号,

就会搜出来一批仿冒的,

头像名称都差不多,如果看不仔细,

就会找错了山门,被人“截”走了,

比如下面这几位:

不光微信公号,

百度上也有截流的,

好像是个程序猿论坛:

从本案例中我们可以学到什么?

之前有篇文章探讨过传统创业思维

和互联网创业思维之间的区别:

传统生意思维:干什么能挣钱?

相对于打工思维,传统行业老板们就开窍多了。看准啥挣钱就开始着手准备,查缺补漏哪里不足补哪里,已经初具“操盘手”的风采。此种思维并没有错,但还缺乏了一样东西,或者说是一种思路,“逻辑倒推”的思路,见下文。

互联网创业思维:我能搞定哪类项目的客流量?

如果说传统生意思维是“正推逻辑”,那么互联网思维就是“倒推逻辑”,它不是从“赚钱”这个“结果”出发,而是从“流量”这个“起因”出发。它考虑的永远是,我能搞定那种类型的“流量”?然后根据此种流量的属性去针对性制定设计相应的项目。流量是一切生意的本质,是所有商业行为的血液,不管线上还是线下。它解决的是“挣谁的钱”的问题。这种“流量思维”,正是互联网生意的精髓所在,在中国还没听说过“有流量却无法变现”的问题。有了流量加持,别说做正经生意,光收智商税都能发财,没有流量保证,任你产品一本万利,也依然孤芳自赏仅限自嗨。

扩展一下话题,说说“房产经纪”行业现状:

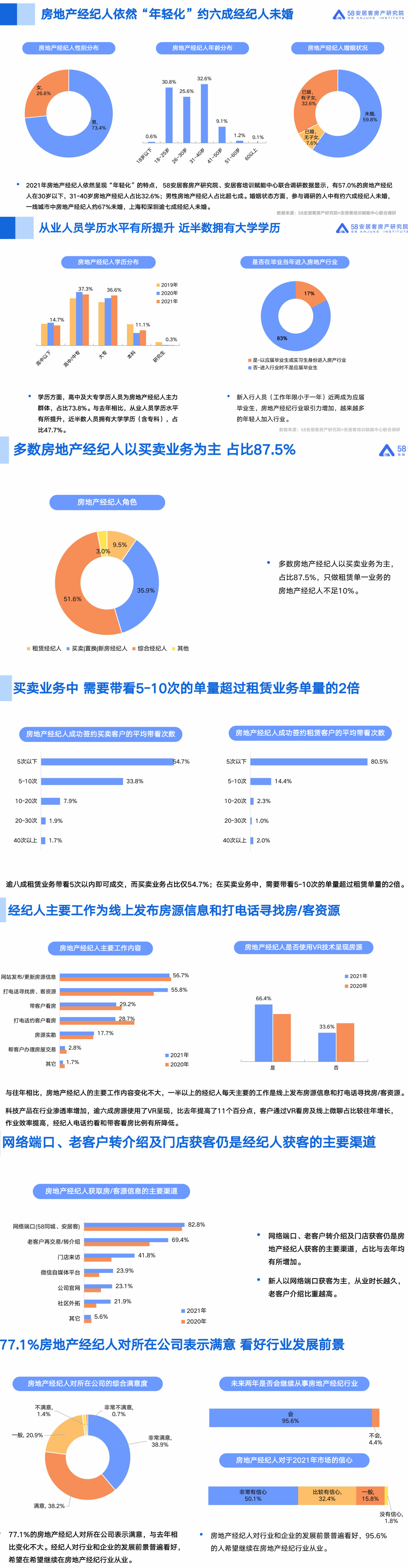

【58安居客房产研究院】在《2021年百万经纪人调查报告》中提到:

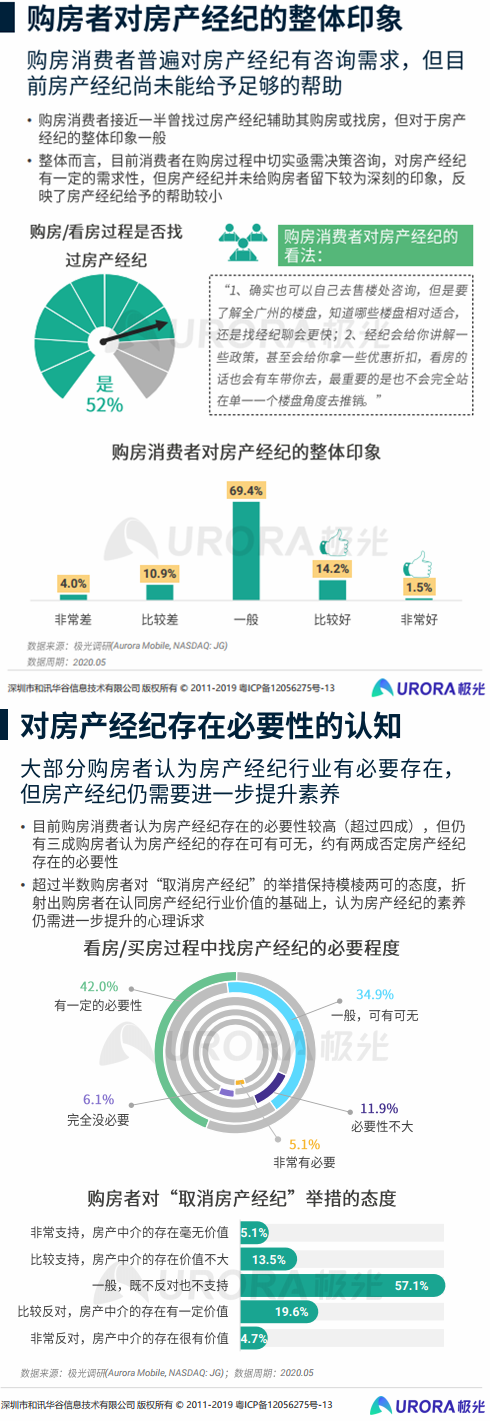

【极光数据】在《2020年房产经纪行业和购房市场洞察报告》中提到:

再叨叨几句所谓“皮包公司”,之前提过,温习一下:

皮包公司这个概念是改革开放初期老百姓口中的新兴词汇,多指类似“空壳公司”的样子货,且极易与“骗子公司”、“诈骗团伙”联系起来。其实“皮包公司”真正的意思是:“提着一个皮包做业务”,强调的是其“轻资产”属性,不一定是歪门邪道的包装把戏。本文所探讨的“皮包公司”,也仅限于合理合法的“皮包公司”。

皮包公司之所以是皮包公司,正是因为其轻资产属性,那什么样的公司,才能使固定资产如此之“轻”呢?这是有前提条件的,比如:

●绝对不能是传统的“实业”,如生产制造业,这个很好理解,无需实物设施的支撑,否则“轻”不了;

●其业务结构一般偏向于“价值的传递”,而非“体力的劳作”,所以强调脑力而非体力,无需大量人力;

●在该行业中往往处于某一个微小的“环节”,而非“一条龙式”覆盖,只需要把某种特定工作做好即可。

所以往往带有以下特性,说不全,但涵盖大部分,比如:

●大部分工作内容偏向于“销售性质业务往来”,强调脑力/能力/资源;

●具有一定“行业壁垒”,俗称“门槛”,不是谁都能干的,否则都去干了;

●大多是ToB业务,而非ToC业务。ToC业务绝不会出现你看不明白的情况,即使深藏于写字楼大厦高层里,门口挂个类似“儿童摄影”、“室内设计”的招牌,你能不懂啥意思?

说来复杂,其实也无外乎分如下几类:

●资源型

●专业型

●蓝海型

●触手型

●线上型

●套路型

看了就会明白,不管哪一类型,都不是轻易能模仿复制的,关键在于手里的资源,这里所说的资源,是广义上的资源,比如套路也是一种资源,这即是所谓行业壁垒。所以特别赞同另一知友一语中的言简意赅的观点:

并非是某人因为开了个皮包公司而年赚百万,而是因为他本身具备年赚百万的能力,所以顺带注册了个皮包公司而已,毕竟很多事以公司名义比以个人名义更加的方便。

以上斜体段落出处:写字楼里那些神秘的“皮包公司”,到底是做什么的?

如今注册公司也不难:

截图出处:《复制/放大项目的常规方向》

除了【公司化】版块,另外还有【硬件】、【人员】、【场地】版块的论述。

PS:说这些只是话题拓展,而不是提倡按照案例去操作,毕竟早已时过境迁。

另,与本案例这种【掮客模式】相关的案例还有:

●《案例:医美掮客》

●《案例:高端水果掮客》

●《案例:工业旅游+汉庭》

●《案例:MCN机构》

●《案例:CPA中介》

●《案例:零食经纪人》

与案例中这种【引流方法】相关的案例还有:

●《案例:床品家纺营销》

●《案例:足浴店鱼塘战术》

●《案例:水疗会馆》

●《案例:文玩引流》

以上。

注:

1【各案例总目录】参见微信公众号【创收方法论】主页面菜单-【思维框架】版块-《老王的案例汇总》(也有一部分案例已整合在该版块各篇文章中,没有单独陈列出来);

2此页面内容版权归属于微信公众号【创收方法论】(作者知乎ID:澎湃王侯),禁止转载,抄袭必究。